今日はハナカイドウの赤星病とエゾシロチョウの幼虫を見つけました。

🔵ハナカイドウの赤星病は葉に、はじめ鮮黄色〜赤橙色の小円斑を多数生じ、拡大して径5〜8㎜程度の黄橙色の斑点となる。その中心部に蜜状の微細な膨らみ(精子器)を群生するがこれはのちに小黒点に変わる。

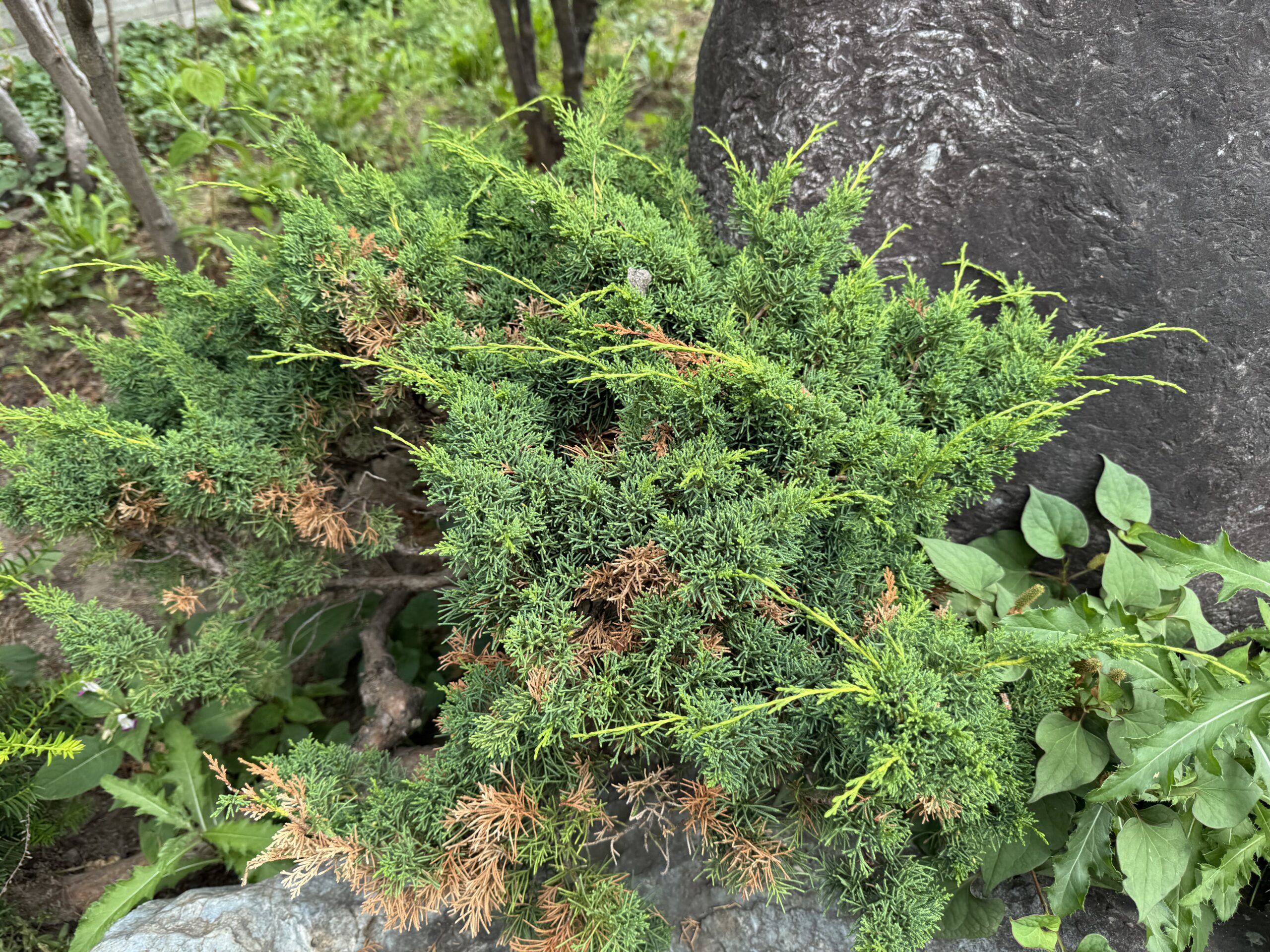

担子菌類。さび病菌の一種で異種寄生性を示し、精子・銹胞子世代をカイドウ・リンゴ類、冬胞子世代をビャクシン類で経過する。

対処としては、ハナカイドウとビャクシン類を近接して植栽しない。銹胞子堆の発生前に病葉を除去処分する。(花木・観賞緑化樹木の病害虫診断図鑑より。)

今日のハナカイドウの近くに植えてあるのは、ミヤマビャクシン(シンパク)でした。

🔵エゾシロチョウはサクラ、エゾノコリンコ、サンザシなどバラ科樹木を加害します。年1回発生。幼虫越冬で、芽吹きとともに活動を再開し、枝上に糸を張り巡らせ、食樹の新芽や若葉を集団で食い荒らす。毒毛はない。

防除としては、幼虫は葉を糸で枝に結びつけて越冬するので、冬季に枝上の枯葉を除去する。(北海道 樹木の病気・虫害・獣害より)

🟢赤星病

🟢中間宿主のミヤマビャクシン(シンパク)。

🟣エゾシロチョウの幼虫。